ソーシャルインパクトボンド

親子の「やってみたい!」を叶える

東近江市SIB 多様な体験とeスポーツで育む地域共育プロジェクト

募集期間

2025年08月18日〜 2025年09月19日

営業者

合同会社社会的投資支援機構

資金使途

運営者への業務委託費

会計期間

2025年09月20日〜 2026年02月13日

目標償還率

100.00%

投資家特典

Orangeの会の体験事業500円割引券を1枚進呈

会計期間終了

現在の調達金額

500,000円

募集総額

500,000円

1口金額

20,000円

出資者数

19人

募集期間

2025年08月18日〜 2025年09月19日

営業者

合同会社社会的投資支援機構

資金使途

運営者への業務委託費

会計期間

2025年09月20日〜 2026年02月13日

目標償還率

100.00%

投資家特典

Orangeの会の体験事業500円割引券を1枚進呈

プロジェクト要約

Orangeの会は、子ども会の解散等による子どもの体験機会の減少といった社会課題に対応するため、親子向けに多様な体験とeスポーツの機会を提供しています。本プロジェクトでは、事業の安定化と活動のさらなる発展をめざし、組織体制や事業計画の整備、活動の見える化(ホームページ制作)を進めます。子どもたちが持つ「やってみたい」という意欲を大切にし、彼らが安心して過ごせる居場所を確保します。健やかな成長を支援し、ひいては地域社会全体の活性化に貢献するため、事業運営に必要な備品費用、イベント活動費、人件費を募集します。

プロジェクト要約

Orangeの会は、子ども会の解散等による子どもの体験機会の減少といった社会課題に対応するため、親子向けに多様な体験とeスポーツの機会を提供しています。本プロジェクトでは、事業の安定化と活動のさらなる発展をめざし、組織体制や事業計画の整備、活動の見える化(ホームページ制作)を進めます。子どもたちが持つ「やってみたい」という意欲を大切にし、彼らが安心して過ごせる居場所を確保します。健やかな成長を支援し、ひいては地域社会全体の活性化に貢献するため、事業運営に必要な備品費用、イベント活動費、人件費を募集します。

プロジェクトサマリー

本プロジェクトの契約締結前交付書面(匿名組合契約説明書)はこちらよりご確認いただけます。

ポイント

・子どもたちの好奇心を大切に、お菓子作りからeスポーツまで幅広い活動を提供。障がいのある子も参加できるインクルーシブな環境で、成長を促進する。

・減少する子ども会の役割を再構築。学校や学年を超えた交流と多様な体験を通じ、子どもたちが安心して過ごせる「子育ての場」を創出する。

・保護者の負担を軽減するため、活動の費用も手間も運営側が先行して担い、保護者は参加費によってそれを補填する仕組みを構築。保護者も楽しみながら参加でき、地域全体の孤立を防ぐ。

こんな方にも応援してもらいたい

・子育てを地域で楽しみたいと感じている保護者の方

・子ども支援、親子の体験の場や居場所づくりに関心のある方

・CSR・CSV活動、地域の子ども向け事業に賛同していただける企業の方

プロジェクト概要

↑動画:2025年8月30日「出資説明会」の様子

東近江市版SIB事業の概要や運営者によるプロジェクト説明、出資方法などを視聴することができます。

説明会開始は3分から、14分11秒から「Orangeの会」による取り組みについての発表を視聴することができます!

今回は、東近江市で子育て世代の新たな居場所づくりに挑戦されている「Orangeの会」の活動について、詳しくお話を伺っていきたいと思います。

Orangeの会の代表である中井 昇さんと、副代表である伴 剛夫さんは、長年にわたる地域活動や子ども向けの事業でのご経験を活かし、現代の子どもたちが直面する「体験機会の減少」という課題に真っ向から取り組んでいらっしゃいます。

今回挑戦する「東近江市SIB 多様な体験とeスポーツで育む地域共育プロジェクト」について、近年変化している子どもたちの遊びや学びの環境、そして保護者の皆様が抱える課題に対して、Orangeの会がどのように応え、新たな価値を創造していくのか、その具体的な取り組みとめざしている未来についてお聞きします。

| eスポーツとは「エレクトロニック・スポーツ(Electronic Sports)」の略称で、コンピューターゲームやビデオゲーム、モバイルゲームを使ったスポーツ対戦競技のことです。 |

事業経緯と代表者の想い:地域の子どもに「体験の機会」と「育む場」を

Orangeの会 左から代表 中井 昇さん、副代表 伴 剛夫さん

Orangeの会 左から代表 中井 昇さん、副代表 伴 剛夫さん

—— 最初に、「Orangeの会」を立ち上げた経緯を教えてください。

中井代表: 大きなきっかけは、2021年に建部地区の子ども会が休止したことでした。かつては地域の子どもたちが集まって一緒に活動する場がありましたが、そうした「体験の機会」が減少してきています。このままだと、子どもたちが新しいことに出会うきっかけが無くなってしまうのではないかと強く危機感を覚えました。その危機感を共有した地域の人や保護者たちと、2024年に「Orangeの会」を立ち上げました。

—— 子ども会の解散が直接的なきっかけだったのですね。地域の子どもたちの未来を危惧された思いが伝わってきます。

中井代表:そうですね。最初は建部地区を中心に活動していましたが、徐々に活動地区を広げています。東近江市では地区と学区が異なり、特定の地区に住んでいるという理由だけで子どもたちの活動や参加できるイベントが限定されることがありました。こうした制限に疑問を感じたことから、今後は東近江市全体で、子どもたちに開かれた場として、障がいの有無に関係なく誰もが参加しやすい体験事業をしていきたいと考えています。

私自身、建部地区のまちづくり協議会や青少年育成会に所属し、子ども向け・親子向けのイベントの企画・運営や地区広報誌発行に長年携わってきました。また伴副代表は現役の東近江市職員として地域担当を務め、建部地区まちづくり協議会や、知的障がい者とその家族を支援する団体にも所属しています。2人の長年の地域活動や子ども向け事業による経験が、Orangeの会の基盤になっています。

—— 伴副代表は、活動を始めるきっかけとなった具体的なエピソードがあると伺いました。

伴副代表:はい。あるひとり親家庭のお子さんが、不登校気味で家ではずっとゲームをしていたようです。でも本当は、そのお子さんには「釣りがしたい、カブトムシを捕まえたい」という思いがありました。親御さんにはそういったアウトドアの経験がなかったため、連れていってあげることができませんでした。そのお話を聞いて、私が一緒に釣りに行ったり、カブトムシを探しに行ったりして、その子が本当に楽しそうにしている姿を見て、「環境によって、子どもの経験がこんなに左右されるものなのか」と衝撃を受けました。

——その子の「やってみたい」という純粋な気持ちが、環境によって阻まれていた現実を目にされたのですね。

伴副代表:ええ。また、私(伴副代表)もダウン症の子どもがいて、親の会に所属しています。「習い事をさせたいけど集団行動が難しい」「障がいがあると参加しづらい」という声をよく聞きますし、自身も実感しております。だからこそ、障がいがあってもなくても、誰でも参加できる体験の場が必要だと強く感じました。

—— 代表と副代表のお二人がOrangeの会の基盤になっているとのお話がありました。その他の運営を支えるメンバーについても教えてください。

中井代表:Orangeの会の運営は、会員6名を中心に、監査役2名、協力者6名で構成されています。

運営メンバーの具体的な役割について

- 中井代表: 営業担当として、他団体や個人との連携役を担っています。

- 伴副代表兼会計: 各事業の企画や広報・ホームページ制作を担当し、会計管理も行います。キャンプ教室やSUP教室の講師も務めています。

- キャンプ教室専属運営アシスタント(1名): キャンプ教室の運営を専門的にサポートします。

- 湖東地区子育て支援プロジェクト繋ぎ役兼運営アシスタント(1名): 湖東地区との連携を深め、運営アシスタントをしています。

- 各事業運営アシスタント(2名): 多様な事業の運営を支えています。

—— 実際にどんな事業をされているのか教えてください。

中井代表:主な事業は、「親子体験事業」と「eスポーツクラブ事業」の2つです。2024年度は、「親子お菓子教室」を5回(34組71人)、「親子キャンプ教室」を4回(23組57人)、「親子SUP(サップ)教室(プレオープン)」を1回(2組6人)実施しました。その他、スプラトゥーン大会などのeスポーツ事業や交流会、季節イベントも多数開催し、多くの親子に参加いただきました。

Orangeの会の各教室は、堅苦しい雰囲気がなく、リーズナブルなため参加がしやすいというお声をいただきます。特に菓子教室は講師が「丁寧で優しい」と好評で、リピーターが非常に多いのが特徴です。毎年キャンプ教室に参加する方や、毎回お菓子教室に参加する方もいるほどです。

——親子で楽しめる多様な活動を提供されているのですね。「体験するだけでは終わらない」という点が魅力とのことですが、具体的にはどういった点でしょうか?

中井代表:保護者の方々からは、「習い事に通わせられない」「外遊びをさせたいけど時間がない」という悩みをよく聞きます。でも、地域の人たちと一緒にやれば、費用も手間も分かち合えるんです。そして、参加した子どもたちにとっても「やってみよう」のチャンスが広がります。大人も子どもも楽しみながら関われるよう工夫しています。

——なるほど、保護者の負担軽減と、地域での協力体制が重要なんですね。eスポーツクラブ事業については、どのような狙いがあるのでしょうか。

中井代表:「eスポーツクラブ事業」の「eスポーツ」には、協調性、戦略的思考力、集中力を高める効果があるといわれています。また、世代を超えて楽しめるため、自然な世代間交流も生まれます。運動が苦手な子でも活躍でき、自信につながります。子どもたちの健全な成長と多様な交流の機会になったらという思いで進めています。

地域課題とOrangeの会の役割:失われる「子ども会」の価値を現代に再構築

——近年、全国的に子ども会の減少が進んでいるというお話ですが、この現状について改めてお聞かせいただけますか?

伴副代表:子ども会は、1983年頃(40年前)には全国で15万2000ほどありましたが、2023年には5万3000余りと3分の1近くまで激減しているといわれています(2024年8月24日放送 NHK『地域ぐるみで育む「子ども会」 ピークの3分の1近くまで激減』)。

子どもの加入数も2023年時点で、ピークから4分の1以下に減少しており、少子化や共働き世帯の増加、地域のつながりの希薄化など、その背景は複雑です。

——厳しい現実ですね。しかし、子ども会が担ってきた大切な役割は、現代においても変わらず必要とされているとのこと。その「大切な役割」とは具体的にどのようなものだったのでしょうか?

中井代表:子ども会は、学年や学校を超えた異年齢の子どもたちが交流し、社会性を育む貴重な場でした。レクリエーションやキャンプ、地域のお祭りなど、家庭や学校では得られない多様な体験を提供し、子どもたちの好奇心を育んでいました。また、地域の子どもたちが安心して過ごせる「第三の居場所」であり、保護者同士が支え合う地域全体での子育て支援と見守り機能も果たしていました。

——まさに、子どもたちの成長と、地域の子育て支援にとって重要な役割を担っていたのですね。では、Orangeの会は、その役割をどのように現代に再構築されているのでしょうか?

伴副代表:「Orangeの会」は、「多様な体験機会」を提供しています。親子で参加できるお菓子作りやキャンプ、SUPといった活動に加え、現代の子どもたちが熱中するeスポーツクラブも運営することで、幅広い体験と共に、子ども同士だけでなく、親子や異世代間での自然な交流を促しています。

次に、「安心できる居場所」の提供です。子どもたちがもつ「釣りがしたい」「カブトムシを捕まえたい」といった純粋な「やってみたい」という気持ちを大切にし、それを実現できる場を提供しています。特に、障がいのある子どもたちも分け隔てなく参加できるインクルーシブ(※)な環境を重視し、「誰でも参加できる」場をめざしています。

——障がいのあるなしに関わらず、すべての子どもたちが安心して参加できる場というのは、まさに現代に求められていることですね。

伴副代表:そうですね。現代の保護者の悩みに寄り添い、「地域で費用も手間も分かち合う」ことで、負担を軽減しつつ、子育て世代が楽しみながら地域活動に参画する新しいモデルを築いています。例えば、キャンプ教室やSUP教室では、体験をするだけでなく、親同士の交流の時間をとり、コミュニケーションの場となるように企画しています。また、そのコミュニケーションの場にOrangeの会のスタッフも参加しており、保護者の悩みやニーズをヒアリングしています。これにより、保護者の孤立を防ぎ、地域の子育て支援、親子の居場所を再構築していくことに貢献しています。

| ※インクルーシブ: 「あらゆる人が孤立したり、排除されたりしないよう援護し、社会の構成員として包み、支え合う」という社会政策の理念。 |

東近江市版SIBの挑戦:Orangeの会が描く、インクルーシブな体験の場から地域に活力を

——今回、「東近江市版SIB」という形でプロジェクトを進められるとのことですが、その背景と、具体的にどのようなプロジェクトに取り組まれるのか教えていただけますか?

中井代表:2024年度から事業を開始し、試行錯誤しながら進めてまいりましたが、親子体験事業とeスポーツクラブ事業を継続的に進めるためには、組織体制や事業計画を整える必要があります。また、マーケティングや利用者の声にお応えできるような機会やホームページをつくりたいと考えています。

——これまでの活動をさらに発展させるための基礎強化なのですね。2025年度はどのような計画を進めていくのでしょうか?

中井代表:2025年度は、既存の教室に加えて、前年度にプレ開催して好評だったSUP教室を本格的に進めたいと考えています。また、すでに連携をしている建部、五個荘、愛東及び湖東地区以外のまちづくり協議会や市民団体とも共催し事業の幅を広げること、学校法人滋賀学園のeスポーツクラブや八日市養護学校と連携を検討しています。

——活動の広がりと連携強化が図られるのですね。具体的にめざす成果目標と、それを達成するための計画と今後のスケジュールについて、お聞かせいただけますか?

伴副代表:大きく3つの目標を掲げており、それぞれ以下の内容で達成をめざし、事業を進めていきます。

■成果目標と達成に向けた計画

(1)組織体制を整える

運営及び講師を担える会員を増やし、10人以上のスタッフを確保する予定です。

各会員が専属で担う事業を振り分け、事業ごとのスタッフ体制・役割を整えていきます。

(2)事業が継続できる事業計画をつくる(マーケティング、候補、リスク管理を含む)

事業ごとのコミュニケーションの場及び事業の後で、アンケートを実施しニーズを把握します。

4つの新規事業を計画し、実施します。

年間の事業計画・収支計画を作成します。

(3)地域性など多様な利用者の声を発信するホームページづくり

Orangeの会のホームページを制作し、各体験事業の様子と子どもたち、その保護者の声を掲載する予定です。子どもたちが多様な活動を経験し、成長していく過程をご覧いただければと思います。

Orangeの会のホームページはこちら

事業スケジュール(予定)

各体験事業は、Orangeの会のホームページ、Orangeの会グループLINE、各まちづくり協議会の広報誌にてご案内予定です。

| 日付 | イベント名 | 内容・備考 |

| 2025年5月6日(火) | はじめての親子お菓子教室 | 五個荘地区まちづくり協議会後援 場所:五個荘コミュニティセンター 対象:小学生以上 参加費:1,500円 申込方法:グーグルフォーム 外部講師 講師紹介:東京の「パステル」等パティスリーで10年以上製菓及び商品開発に携わり、昭和天皇にケーキの献上実績もある講師です。 |

| 2025年5月10日(土) | 3地区共催事業「まちこら」 | <建部・愛東・湖東地区まちづくり協議会 共催> ① スプラトゥーン大会の企画・運営 ② 「逃走中」の企画・運営 ③ フードフェスの企画・運営 |

| 2025年6月14日(土) | はじめての親子お菓子教室 | 五個荘地区まちづくり協議会後援 場所:五個荘コミュニティセンター 対象:小学生以上 参加費:1,500円 申込方法:グーグルフォーム 外部講師 |

| 2025年7月5日(土) ~7月6日(日) |

はじめての親子キャンプ教室(宿泊) | 湖東地区子育て支援プロジェクト共催 場所:湖東コミュニティセンター 対象:小学生とその家族 参加費:2,500円 申込方法:グーグルフォーム 会員講師 |

| 2025年8月3日(日) | はじめての親子SUP教室 | 場所:湖岸緑地 対象:小学生とその家族 参加費:1,500円 申込方法:グーグルフォーム 会員講師 |

| 2025年8月31日(日) | はじめての親子SUP教室 | 場所:湖岸緑地 対象:小学生とその家族 参加費:1,500円 申込方法:グーグルフォーム 会員講師 |

| 2025年9月27日(土)~28日(日) | はじめての親子キャンプ教室(宿泊) | 湖東地区子育て支援プロジェクト共催 場所:湖東コミュニティセンター 対象:小学生とその家族 参加費:2,500円 申込方法:グーグルフォーム 会員講師 |

| 2025年10月11日(土) | はじめての親子お菓子教室 | 五個荘地区まちづくり協議会後援 場所:五個荘コミュニティセンター 対象:小学生以上 参加費:1,500円 申込方法:グーグルフォーム 外部講師 |

| 2025年10月~11月 | ハロウィンイベント | 詳細未定 |

| 2025年11月22日(土) | はじめての親子お菓子教室 | 東近江市立図書館共催 読み語り×お菓子作り |

| 未定 | こどもマーケット | 子どもたちによる出店企画 |

| 2026年1月24日(土) | はじめての親子お菓子教室 | 五個荘地区まちづくり協議会後援 場所:五個荘コミュニティセンター 対象:小学生以上 参加費:1,500円 申込方法:グーグルフォーム 外部講師 |

| 2026年2月21日(土) | わくわくこらぼ村参画 | 詳細未定 |

——多様な教室を予定されているのですね。事業を進める中で工夫している点や運営上のリスクに対して心掛けている点を教えてください。

中井代表:多様な体験を提供するため、運営面でも工夫とリスク管理を徹底しています。

まず、各事業で詳細な収支予測を立て、参加人数に応じた経費調整や最少催行人数の設定で、赤字にならないよう配慮しています。

また、コミュニティセンターでの事業は、地区のまちづくり協議会と共催することで、施設使用料を抑え、地域の交流の場を活用して参加者を呼びかけています。万が一の怪我には公民館の保険で対応できるため、安心して活動を進められています。

——ここで、皆様からいただいた出資金の使い道についてもお聞かせください。どのように活用される予定でしょうか?

中井代表:皆様からいただいた出資金は、本プロジェクトの円滑な運営と参加いただく方の安全かつ充実した体験を提供するための費用に活用させていただきます。備品費用や活動費用は、子どもたちが多様な体験を通じて成長できる機会を継続的に提供し、プロジェクトが地域に根ざした活動として発展していくための重要な基盤となります。

主な使い道は以下の通りです。

出資金の使い道

- 事業用備品:キャンプ用品や釣具、SUPなどのアクティビティ用具。eスポーツ教室で使用する機材など、各プログラムに必要な専門的な備品一式の費用

- 運営用備品: 事務作業に必要な機器類の費用

- 人件費・報酬費: キャンプ、SUP、eスポーツといった各事業を運営するスタッフの人件費や、製菓衛生士資格保有者など専門的な知識を持つ方への報酬

- 活動費用: こどもマーケット開催時の食材購入費や、菓子製造許可済みの施設などの会場借用費、会員獲得のための交流会費、企画会議費など、プロジェクトの企画・実施に必要な費用

——本事業で期待される効果や今後の展望について教えてください。

伴副代表:期待される効果は大きく分けて「社会性」と「事業性」の二点です。次のような点があげられると思います。

社会性

- 参加した子どもは、体験活動を通じて主体性、自己承認、野外活動への参加機会を確保できます。また、家庭や学校以外の場でのコミュニケーション能力向上も促されており、社会性の発達に寄与します。

- 保護者が会員として企画・運営に携わる機会を設けることで、子育て世代が地域活動へ参加するきっかけを創出します。現会員にも、各事業のニーズヒアリングから自ら企画・運営に加わり、参加者から会員となった方がいます。こうした参加者から運営アシスタントへ繋がる好循環をつくり、楽しんで地域活動をする担い手を増やします。

- 現会員に障がいのある児童の保護者がいることは、障がいのある子どもたちを対象とした事業展開を容易にし、より多くの子どもたちが活動に参加できる、インクルーシブな環境を提供します。

事業性

- 代表・副代表ともに子ども向け事業、地域活動の実績、Orangeの会でも多数のプログラムを企画・運営しており、信頼性と事業基盤を裏付けています。

- 2024年度の実績を参考に、事業に参画してくれる保護者からも企画を受け入れ、親子体験シリーズの種類を増やします。学校が運営するeスポーツクラブとの連携も増やし、eスポーツ活動を継続事業として展開していきます。

- 親子体験事業に係るランニングコストは、参加費でまかない、次年度用の資金も積み立てています。初期費用の備品購入については、発足当初は建部地区まちづくり協議会が費用を負担していましたが、今後は自主財源で対応していくため、参加費の見直しと事業の拡大を進めていく予定です。

——自主財源での運営をめざされているのですね。プロジェクト終了後の事業継続については、どのような計画がありますか?

中井代表: プロジェクト終了後はOrangeの会の自走をめざしていきます。学校や専門機関との連携をさらに強化し、事業の安定化と継続化を図る計画です。それに加えて、活動の連携地区も増やし、範囲を広げていきたいと考えています。

具体的には、令和8年度からの自走と黒字化を目標にしています。現在のところ、人件費や運営費、施設借用費といった経費を参加費で賄うことで、キャンプ教室は1開催あたり6,000円から8,000円、その他の事業(お菓子教室、SUP教室など)は1開催あたり3,000円から4,000円の利益を見込んでいます。会員数の増加に合わせて事業数を増やし、収益を確保していきたいと考えています。

また、参加費以外にもスポンサー獲得を積極的に検討しています。今年度、新たに開催予定のフットサル大会では、すでに1社のスポンサーを獲得することができました。

運営者メッセージ:子どもたちがもつ無限の可能性を信じて

——最後に、お二人から投資家の皆さまへメッセージをお願いします。

Orangeの会は、子どもたちが単に様々な体験をするだけでなく、自ら考え、行動し、新しいものを生み出す力を育むことをめざしています。例えば、地域のイベントで自分たちのお店を出したり、新しいクラブチームを立ち上げたりすることです。子どもたち自身が「こんなことをしたい!」と発案し、それが実現できるような事業をつくりたいです。子どもたちの「やってみたい」という純粋な気持ちを、どうすれば形にできるのかを一緒に考え、支援できる存在になれたら嬉しいです。

私たちの活動が広がり、会員が増えれば、より多くの地域に貢献できます。子ども会の運営に課題を抱える自治会や、子ども向け事業が少ないまちづくり協議会からも事業を請け負うことなどで、地域全体で子どもたちを育む関係を築けると考えています。

親として、地域の大人として、私たちは子どもたちが新しいことに臆することなく挑戦し、自分らしく輝ける土台を築きたいと思います。

皆様からのご出資は、子どもたちが多様な活動を経験し、成長していくための重要な基盤となります。子どもたちの好奇心にある無限の可能性を信じ、子どもたちの未来を一緒に育んでくださる皆様の温かいご支援を心よりお待ちしております。

投資家特典

以下の特典をご用意しております。

Orangeの会の体験事業500円割引券を出資1口あたり1枚進呈します。

Orangeの会で実施する全ての体験事業でご利用いただけます。

対象者は、子ども〜大人まで幅広い年齢層の方を想定しています。

体験事業の詳細は、別途出資者へご案内予定です。

SIBの成果目標

(1)組織体制を整える

(2)事業が継続できる事業計画をつくる(マーケティング、候補、リスク管理を含む)

(3)地域性など多様な利用者の声を発信するホームページづくり

営業者紹介

会社名 合同会社社会的投資支援機構

代表社員 株式会社未来資本製作所

設立日 2018年9月12日

営業者にはSIB事業に携わった者が在籍しており、本匿名組合契約およびSIBに関する仕組みについて熟知した人材が揃っています。

※本プロジェクトは営業者である合同会社社会的投資支援機構が運営者に委託して事業を実施します。

運営者紹介

団体名 Orangeの会

設立日 2024年4月1日

2024年 建部地区まちづくり協議会の役員・会員が主体となり、子ども会の代わりとしてOrangeの会を設立。

2025年 建部地区まちづくり協議会から独立。以後、建部地区だけでなく、五個荘、愛東及び湖東地区と共催し、事業を展開している。東近江市全域の子どもを対象に事業を行なっている。

代表 中井 昇さん

高校を卒業後、民間企業に就職。現在は、建部地区まちづくり協議会広報企画部の部会長、

建部地区青少年育成会に所属。子ども向けイベント、親子向けイベント及び広報誌の発行に携わっている。

副代表 伴 剛夫さん

大学を卒業後、民間企業に就職。現在は、東近江市職員、建部地区まちづくり協議会 地域担当職員、手をつなぐ育成会、Smileの会等に所属。

プロジェクト対象事業

親子のやってみたいを叶える「多様な体験とeスポーツクラブ」運営事業

募集情報

| 本匿名組合契約名称 | 東近江市SIB 多様な体験とeスポーツで育む地域共育プロジェクト |

|---|---|

| 営業者 | 合同会社社会的投資支援機構 |

| 取扱者 | プラスソーシャルインベストメント株式会社 (第二種金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第396号) |

| 出資金募集最大総額 | 500,000円 |

| 出資金募集最低金額 | - |

| 出資金申込単位 | 20,000円/1口(内訳 出資金:20,000円、取扱手数料:0円) |

| 申込上限口数 | 3口 |

| 募集最大総口数 | 25口 |

| 取扱者の報酬 | 組成報酬、運営報酬、監査報酬 |

| 会計期間開始日 | 2025年9月20日 |

| 会計期間終了日 | 2026年2月13日 |

| 目標償還率 | 100% |

| 営業者の報酬 | 本匿名組合事業利益-匿名組合員の利益-取扱者の報酬 売上金額-事業費用 匿名組合員への分配金額-匿名組合出資金 |

| 決算日 | 2026年2月13日 |

| 報告日 | 決算日から60日以内 |

| 分配日 | 決算日から90日以内の営業者が指定する日 2026年3月の選考会(成果の評価)終了後 |

事業計画

今後の事業計画は、以下のとおりです。ただし、営業者及び取扱者は、本匿名組合事業の売上金額として、本事業計画上の売上金額を保証するものではなく、匿名組合員に対して分配金額を保証するものでもありません。

(1) 事業計画について

本匿名組合事業は、親子のやってみたいを叶える「多様な体験とeスポーツクラブ」運営事業です。以下の事業を行い、すべての子どもが多様な体験を通じて健やかに成長できる地域社会を目指し、親子体験事業とeスポーツクラブ事業を地域連携のもとで展開・自立運営していきます。

「障がいのある子どもが入りやすい習い事が少ない」「アウトドア体験をさせてあげられない」「ゲームばかりで外遊びをしない」など、保護者が抱える子育ての悩みを地域で解決し、保護者自身も楽しめる機会をつくることを目的に始まりました。親子体験事業では、個々の家庭では難しい多様な体験を、地域で共に行うことでコストを抑え、子どもたちに様々なチャレンジの場を提供します。

加えて、eスポーツクラブ事業では、ゲームに熱中する子どもたちの強みを活かし、デジタルリテラシーを高めながら、eスポーツを起点とした子ども同士や世代間の交流を促進します。

令和7年度は、従来の親子お菓子教室やキャンプ教室に加えて、SUP体験やこどもマーケット、ハロウィンイベント等を実施し、滋賀学園eスポーツ部との連携によって新たなゲーム種目での交流も展開します。

こうした活動を通じて、子どもたちの主体性や野外活動機会の増加、家庭・学校以外でのコミュニケーション力向上を図り、また保護者が運営に関わることで地域活動への参加意識を高めます。

現会員は子育て世代で構成されており、自分たちも楽しみながら運営するスタイルが、一般的に地域活動への関与が難しい世代でも関わりやすい土壌となっています。

今後は保護者からの企画提案も取り入れながら体験プログラムを拡充し、学校法人との連携も強化して、より子どもの成長につながる体験機会を創出していきます。

運営費は主に参加費によって賄い、親子体験事業についてはすでに次年度の資金積立も行っており、初期備品費用も自主財源で対応できるよう体制整備を進めています。eスポーツクラブ事業については、これまでの助成を自立運営へ移行させるため、任天堂等のガイドラインを遵守し、収支報告の透明化に向けて自主制作のホームページも開設予定です。

今年度の目標として、新たな地区との連携、体験プログラムの事業化、滋賀学園や八日市養護学校との新規協働イベントの開催を掲げ、親子体験・eスポーツ両事業を単発に終わらせず継続・拡大させていく方針です。

(2) SIBの成果目標と支払い条件に基づく分配について

1 組織体制を整える

2 事業が継続できる事業計画をつくる(マーケティング、候補、リスク管理を含む)

3 地域性など多様な利用者の声を発信するホームページづくり

(3) 事業計画上の実現施策(運営の方針)について

営業者は、2018年の設立以来、ソーシャルインパクトボンド事業を行ってきており数々の実績があります。また、営業者は、本匿名組合事業を事業者に業務委託することにあたり、受託事業者が「東近江市版SIB事業」に関する東近江市の所定の手続き(書類提出、プレゼンテーションによる審査会等)を経て、適正に採択された事業者であることを確認しています。

分配シミュレーション

1.成果目標が達成された場合

公益財団法人東近江三方よし基金より営業者に対して、業務委託料が支払われます。これを原資として、償還率100%の分配金が支払われます。

2.成果目標が達成されなかった場合

公益財団法人東近江三方よし基金より営業者に対して、業務委託料は全く(0%)支払われません。このため、営業者から匿名組合員に対して、分配金だけでなく、出資金についても一切支払われることはありません。

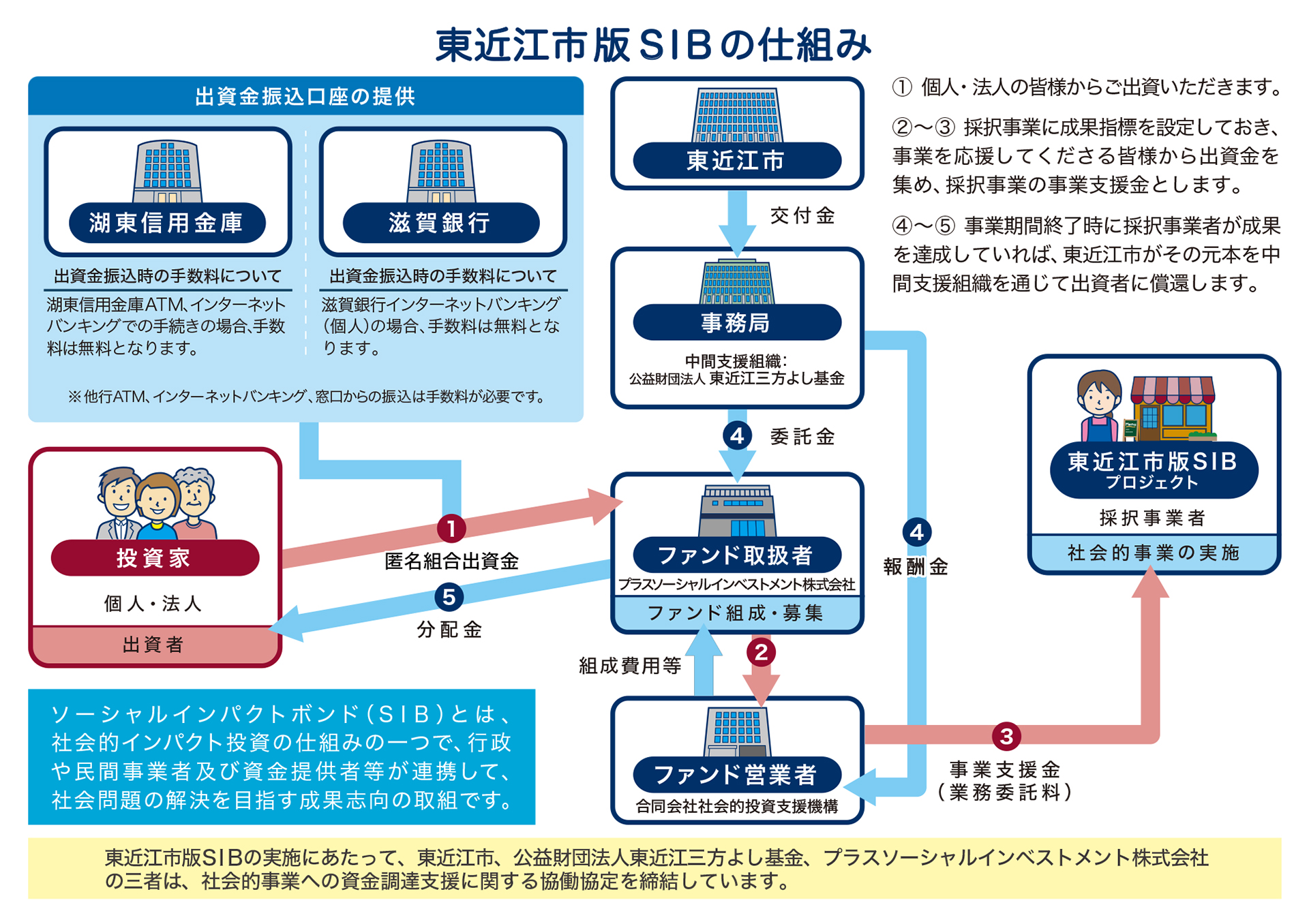

仕組み図

資金使途

ファンド資金は、以下の内容にて使用いたします。

| 項目 | 金 額 |

| 運営者への業務委託費 | 500,000円 |

| 合計 | 500,000円 |

(注1)上記の合計費用、内訳項目、金額はあくまでも見込みであり、変更の可能性があります。最終的な費用が上記を上回った場合には営業者が負担し、下回った場合には分配時に返還させて頂きます。なお、返還金額に利息は付きません。また、上記以外に必要となる費用につきましては、営業者が負担いたします。

(注2)出資金の資金使途については、取扱者による監査が行われます。

(注3)状況により、上記資金使途内容について営業者が先に立て替えて支払い、その後、出資金を充当することがあります。

(注4)本匿名組合事業遂行のため、会計期間開始前であっても、営業者が必要に応じて出資金を資金使途内容に従って使用することがあります。

運営者 収支計画

収入の部

| 項目 | 金額 |

| SIB事業支援金 | 500,000円 |

| 自己資金 |

178,000円 |

| 合計 | 678,000円 |

支出の部

| 項目 | 金額 |

| 事業初期備品費 |

374,000円 |

| 運営初期備品費 | 126,000円 |

| 人件費・運営費 |

108,000円 |

| 施設借用費 |

10,000円 |

| 材料・食材費 |

60,000円 |

| 合計 | 678,000円 |

リスク

匿名組合契約「東近江市SIB 多様な体験とeスポーツで育む地域共育プロジェクト」の締結については、以下のような留意点及びリスクがあります。

1. 本匿名組合契約の性格に関する留意点

本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は営業者が事業者等の関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行うこと、又は指図をすることはできません。したがって、本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、契約期間中において、営業者又は事業者等の関係機関の判断の下に価格等の変更等を行う可能性があります。

2. 本匿名組合契約の流動性に関する留意点

契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は、同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場及び匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。

3. 出資金の元本が割れるリスク

一般的に、本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては、利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金額の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。

また、本匿名組合契約は、「東近江市版SIB事業」を組み込んだ仕組みとなっています。SIBとは、Social Impact Bond(ソーシャルインパクトボンド)の頭文字を取ったもので、社会的課題の解決と行政コストの削減を同時に目指す手法であり、民間資金(匿名組合員が払い込んだ資金)で営業者が優れた社会事業を実施し、事前に合意した成果が達成された場合に、成功報酬が分配金として行政より匿名組合員へ支払われます。

また、SIBの特徴としては、(1)対象事業は社会的課題の解決であること、(2)投資モデルは社会的成果連動型であること、(3)事業形式は行政と民間の連携であること、の3つが挙げられています。

4. 営業者および営業者が業務を委託する事業者の信用リスク

営業者および営業者が業務を委託する事業者の今後の事業の状況如何によっては、営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性等があり、これらに該当することとなった場合には、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生していたとしても、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、又は出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権及び利益分配請求権をいいます。以下同じです。)には、何ら担保権が付されていません。また、営業者が破産等の法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。さらには出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権及び利益分配請求権。以下同じ。)には、何ら担保権が付されていません。また、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生したとしても、本匿名組合事業において多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金額の支払いが行なわれないリスクがあります。さらに、営業者が破産等の法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。

5. 事業形態及び事業環境の変化に伴うリスク

本匿名組合事業は、「東近江市版SIB事業」を組み込んだ形態となっており、営業者および営業者が業務を委託する事業者にとって複雑な仕組みが含まれる事業です。したがって、本匿名組合事業については、事業開始後も匿名組合員に対して十分な説明が必要となるケースが発生する、あるいは運営体制の構築または事業の遂行について見直しをせざるを得ないこと等により、安定的な運営を図るまでに予想外の時間を要する可能性があります。

6. 経営陣の不測の事態に係るリスク

営業者および営業者が業務を委託する事業者については、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。本匿名組合契約では、当該リスクに対して各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。

7. 資金繰りが悪化するリスク

本匿名組合事業について、事業計画上の売上を著しく下回った場合、予想外のコストが生じた場合、現時点で想定していない事態が生じた場合等には、営業者および営業者が業務を委託する事業者の資金繰りが悪化するリスクがあります。

8. 債務超過のリスク

営業者および営業者が業務を委託する事業者の事業の業績等によっては、今後について営業者および営業者が業務を委託する事業者が債務超過の状態に陥ることも想定されます。

一般的に債務超過状態の会社は、次のような不利益を被るリスクがあります。まず、金融機関等は、債務超過状態の会社への融資を実行しない場合が多く、債務超過の会社は、新規の借入ができない可能性があります。また、取引先との取引継続に支障が生じる可能性があります。次に、債務超過は、営業者の破産、民事再生、会社更生又は特別清算の各手続きの開始原因であり、営業者についてこれらの手続きの申立てがあると、本匿名組合契約は直ちに終了します。さらに、債務超過の場合、営業者の資産に対して債権者による仮差押命令が発令される可能性が高くなります。仮差押命令が発令された場合、取引先との取引に支障が生じたり、金融機関からの借入等に関して、期限の利益が喪失する等により、支払不能となることで事業継続に支障をきたしたりする可能性があります。また、仮差押命令が発令されると、本匿名組合契約は直ちに終了します。いずれの場合にも、出資金の全部が返還されないリスクがあります。

9. 資金繰りに関するリスク

本匿名組合事業について、事業計画上の売上を著しく下回った場合、予想外のコストが生じた場合、現時点で想定していない事態が生じた場合等には、営業者の資金繰りが悪化し、事業の継続や分配金の支払に重大な支障が生じるリスクがあります。

10. 資金調達のリスク

営業者は本匿名組合事業の必要資金を本匿名組合契約による出資金でまかなう計画です。したがって、本匿名組合契約での資金調達が滞る場合、事業計画通りに本匿名組合事業を開始することができないリスク及び事業計画の売上規模が縮小するリスクがあります。

11. 出資金の送金及び使用に関するリスク

成立した本匿名組合契約に係る出資金は、募集期間中であっても、営業者が本匿名組合事業を遂行でき、かつ、本匿名組合事業の遂行のために必要であるという判断を営業者が下した場合には、資金使途・費用見込みに示す資金使途内容に従って本匿名組合事業の遂行のため使用されます。このため、本匿名組合契約が契約期間満了前に終了した場合、又は本匿名組合契約が遡って未成立とみなされた場合には、本匿名組合契約の定めに従い、出資金が各匿名組合員の出資口数に応じて返還されますが、既に支出された費用がある場合等、出資金を返還できなくなった場合には、出資金は減額されて返還されるリスクがあります。

12. 事実の調査に関するリスク

取扱者が行う事実の調査は、取扱者独自の水準に基づき実施される調査であり、また、入手資料及び質問に対する営業者からの回答について、すべて真実であることを前提としておりますが、営業者が事実の調査を誤るリスクがあります。また、取扱者による事実の調査に基づくファンド組成の判断は、匿名組合員への分配金額や出資金の返還を保証するものではなく、営業者の事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するものではないことに、くれぐれもご留意下さい。

13. 大地震・大津波等の自然災害のリスク

大きな地震や津波、台風等の自然災害等に起因する事象により、事業の継続について悪影響を受けるリスクがあります。

14. 風評被害によるリスク

伝染病、放射能汚染等その他の理由により、風評被害を受けるリスクがあります。

15. 許認可等に関するリスク

本匿名組合事業の実施にあたっては、関連する許認可が必要となる可能性があります。営業者が既に必要な許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後当該許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。

16. 訴訟等に関するリスク

営業者の事業活動において、製造物責任、環境保全、労務問題、取引先等との見解の相違等により訴訟を提起される、又は訴訟を提起する場合があり、その動向によっては、営業者の事業に悪影響を及ぼすリスクがあります。また、訴訟等が行われることにより、営業者の社会的信用等が悪影響を受けるリスクがあります。

営業者情報

営業者

| 商号 | 合同会社社会的投資支援機構 |

|---|---|

| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草越後屋敷町40-1ソレイユ墨染1階B号室 |

| 事業内容 | ソーシャルインパクトボンド事業 |

| 設立日 | 平成30年9月12日 |

| 代表者 | 代表社員 株式会社未来資本製作所 |

| 決算日 | 7月31日 |

取扱者

本匿名組合契約の出資募集および契約締結の取扱い、本匿名組合契約の管理運営、匿名組合員へのIR業務等を委託する会社の概要は、次のとおりです。(2025年8月18日現在)

| 商号 | プラスソーシャルインベストメント株式会社 |

|---|---|

| 登録 | 第二種金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第396号 |

| 本店所在地 | 京都府京都市上京区河原町通丸太町上る出水町284 |

| 代表者の氏名 | 野池 雅人 |

| 電話番号 | 075-257-7814 |

| 事業内容 | 第二種金融商品取引業 |

| 資本金 | 8,000万円 |

| 主な株主 | 野池 雅人 |

| 設立日 | 2016年04月14日 |

| 役員 | 代表取締役社長 野池 雅人 取締役 吉澤 保幸 取締役 里内 博文 監査役 石原 俊彦 監査役 斉藤 真緒 |

| 事業所所在地 | 京都府京都市上京区河原町通丸太町上る出水町284 |

| 決算日 | 6月30日 |

| 加入協会 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |

※ログイン前の方は、ログインページに移行します。

ログイン後、再度この募集ページを開き、お申し込み手続きにお進みください。